![]()

Deux mille cinq

cents ans avant notre ère, l’homme, après s’être attelé au cheval,

attelle celui-ci à son char.

|

De la domestication à l’attelage : une évolution

tardive : |

|

Ø

L’exploitation du cheval pour sa force était inconnue

des hommes de la préhistoire. Et la domestication n’a pas entraîné, dans un premier temps, de

grands changements sociaux. Il a fallu, pour que l’idée initiale prenne corps

et se traduise dans la pratique, qu’apparaissent ses applications et les moyens

de les mettre en œuvre.

Ø

Cela supposait l’existence préalable d’une agriculture assez

développée et d’importants besoins en transport ; cela supposait

également que l’on sût comment et à quoi atteler le cheval. C’est pourquoi

ces techniques, apparues chez les semi-nomades des steppes eurasiatiques, ont

été surtout développées et perfectionnées au sein des premières grandes

civilisations urbaines du Moyen-Orient ancien. |

|

|

|

|

|

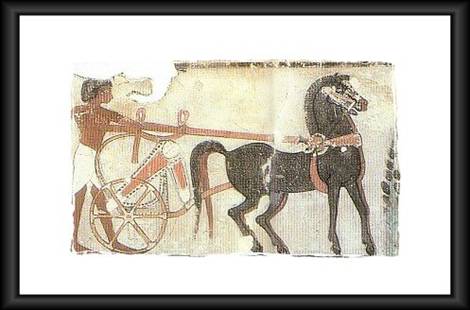

L’épopée du char de guerre, instrument décisif de l’issue des

batailles : |

|

Ø

Le cheval commença sans doute par tirer l’araire

et le traîneau à dépiquer, comme le bœuf et l’âne, mais c’est

associé au char à roues qu’il donne, pour la première fois, la mesure

de son utilité. ü Le premier char, à quatre roues pleines, est

attesté à Ur en 3500 avant notre ère. Probablement inventé pour le bœuf,

il aurait été ensuite adapté à l’hémione et à l’âne par les Sumériens, avant

de passer au cheval. Ce lourd véhicule porte un conducteur à l’avant, protégé

par un bord surélevé, et un soldat en armes, sur une plate-forme arrière. Il

est tracté par quatre animaux attelés de front.

ü Puis est apparu le char à deux roues tiré par des chevaux

attelés de front. Du Sahara à l’Asie centrale, son emploi, à

des fins presque exclusivement militaires, domine tout le IIème millénaire

avant notre ère, décidant même de l’issue de plusieurs grandes batailles,

comme celle de Qadesh, sur l’Oronte, en 1285 avant Jésus Christ.

|

|

|

|

|

|

Une utilisation nouvelle du char chez les Romains : les

courses attelées : |

|

Ø

L’utilisation du char de guerre à chevaux s’est

ensuite prolongée jusque sous l’Empire romain, où elle tombe en désuétude,

pour des raisons purement tactiques, face à la maniabilité de la cavalerie et

de l’infanterie, au tout début de notre ère (voir le temps des cavaliers). Ø

Le char est utilisé sous l’Empire romain pour faire

des courses de quadriges. Ces courses romaines se situent à mi-chemin entre les courses

attelés actuelles et les jeux du cirque. Des chars à deux roues et à timons

sont tirés par quatre chevaux attelés de front. |

|

|

|

|

|

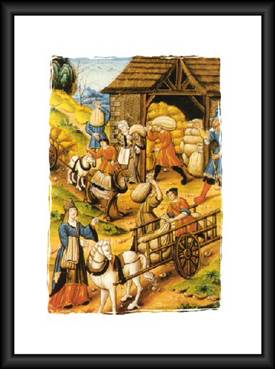

L’essor du cheval de trait dans la

société préindustrielle : l’apparition de nouveaux usages et de nouveaux

métiers : |

|

Ø

Au XVIIIème siècle, l’ancien système d’usage

polyvalent de chevaux divers et mal définis, dont l’élevage extensif

était la spécialité des régions pauvres, commence à céder la place, à

une utilisation agricole plus intensive de ces animaux. ü Les chevaux de trait de divers modèles, des plus

aristocratiques aux plus grossiers, sont aussi les plus nombreux sur les

routes et dans les villes : près de 100 000 dans Paris, dont

15 000 à la seule compagnie des omnibus, où leur entretien nécessite des

installations et un personnel considérables. ü Dans les mines, où on les descend une fois pour toutes,

jusqu’à leur mort, des chevaux parcourent chaque jour 20 à 30 kilomètres de

galeries en traînant six ou sept wagons chargés de 4 tonnes de houille ou de

minerai. ü D’autres,

sur les chemins de halage, tirent une péniche de 60 à 100 tonnes sur

une distance allant jusqu’à 30 kilomètres. ü Quant à l’armée, elle entretien en permanence

30 000 à 40 000 chevaux. Pendant la guerre de 1914/1918, on estime

que la seule armée française utilisa 700 000 chevaux, alors même que la

cavalerie ne jouait déjà plus un rôle majeur dans les batailles. Ø

Du fait de l’omniprésence des chevaux, les charretiers, le

cocher, le maréchal ferrant, le maquignon, l’équarisseur, constituent alors

des figures habituelles de la société traditionnelle. |

|

|

|

|

|

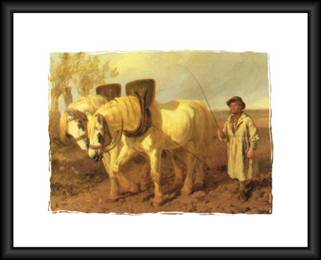

L’âge d’or de la traction

hippomobile, un âge décalé au regard des progrès de la mécanisation (2nde

moitié du XIXème siècle) : |

|

Ø

Singulière ironie de l’histoire, il faut attendre la

deuxième moitié du XIXème siècle, c’est-à-dire une époque où les

progrès de la mécanisation des transports et du travail agricole annoncent

déjà la fin de la traction équine pour assister à un essor sans précédent de

la traction hippomobile, notamment en Europe Occidentale. Ø

On voit en effet se réaliser de spectaculaires améliorations dans

le domaine de l’élevage et de l’utilisation des chevaux de traits avec : ü La fixation des grandes races lourdes actuelles, comme le

Percheron en France, le Suffolk en Angleterre et le Rhénan en

Allemagne ; ü La rationalisation de l’alimentation équine, ü Le perfectionnement des attelages et des voitures. |