![]()

« Je ne

puis terminer l’histoire du cheval sans marquer quelques regrets de ce que la

santé de cet animal utile et précieux a été jusqu’à présent abandonnée aux

soins et à la pratique, souvent aveugles, de gens sans connaissance et sans

lettre. » Buffon, Histoire Naturelle, 1753 : Buffon*, ne

ménagea pas ses critiques aux maréchaux-ferrants et aux savants de son temps.

En effet, les XVIIème et XVIIIème siècles voient une floraison de savants

pataugeant, sous couvert d’exploration anatomique, dans les viscères équins.

* Buffon, Georges Louis comte de

Leclerc, 1707-1788, était un naturaliste français. Auteur de l’Histoire

Naturelle (environ 40 volumes entre 1749 et 1804), organisateur du Jardin des

Plantes de Paris, il conquit le public par son style brillant.

|

Le lent « maldéveloppement », pourtant essentiel, de

l’art de la ferrure : |

|

Ø

Sa morphologie adaptée à la course, qui fait l’originalité et l’intérêt du

cheval, tient essentiellement à son pied constitué d’un seul doigt,

car « pas de pieds, pas de cheval ». Aussi ce pied a-t-il été de

tout temps l’objet d’attention et de soins particuliers. En effet, protéger

l’usure des sabots est nécessaire, d’autant plus que le cheval est appelé à

marcher sur des sols durs et abrasifs (pavés, asphalte). Ø

Mais,

même dans ce domaine essentiel, les progrès techniques se signalent

par leur lenteur. ü Succédant

à l’antique hipposandale, sorte de brodequin en cuir et métal maintenu

par des lanières, à l’usage exclusivement thérapeutique, la ferrure à

clous est l’une des inventions les plus marquantes de l’histoire de

l’utilisation du cheval par l’homme.

Hipposandale ü Pourtant,

elle n’arrive qu’au IXème en Sibérie méridionale, à Byzance et en Europe

occidentale, et ne se généralise en Occident qu’au XIème siècle. Mais les

Chinois et les Japonais l’ignorent jusqu’à la pénétration européenne moderne,

et les Mongols persistent à ne pas l’utiliser. Ø

Mal fabriqués et posés, les fers à clous se révèlent plus

nuisibles qu’utiles. D’où, sans doute, la lenteur de leur diffusion au

cours de l’histoire et par conséquent, la place considérable prise aussitôt

par les maréchaux-ferrants dans toutes les sociétés qui ferrèrent leurs

chevaux. Importance parfois suspecte : l’Inde, le monde musulman ou

l’Afrique continuèrent à isoler en castes ou à mépriser leurs forgerons à

cause du caractère infernal de leur maîtrise du feu et des métaux en fusion.

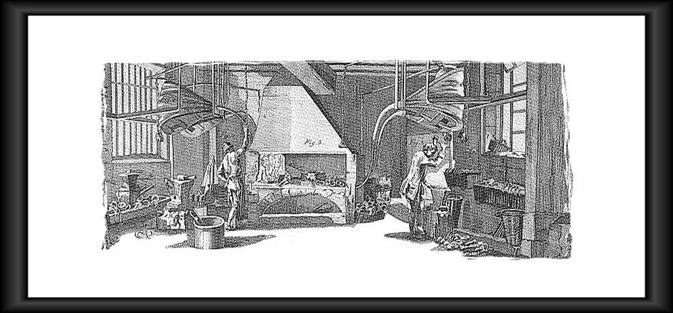

Fabrication

des fers à cheval, planche de l’encyclopédie, XVIIIème siècle. Ø

La

ferrure est une opération qui peut s’effectuer à la française, le pied

du cheval étant tenu par un aide, ou à l’anglaise, le maréchal tenant

lui-même le pied en s’aidant de ses jambes. |

|

|

|

|

|

De la maréchalerie à la médecine vétérinaire, un art

tardif : |

|

Ø

De l’art de la ferrure à l’art vétérinaire, il n’y a en principe qu’un pas, que

l’on mis pourtant, dans la pratique, très longtemps à franchir.

Jusqu’au XVIIème siècle en effet, et à l’exception de quelques ouvrages

orientaux, les innombrables traités de maréchalerie restent les seules

références sérieuses et les maréchaux-ferrants, les seuls praticiens reconnus

en matière d’hippiatrie. Les ravages causés en Europe par les grandes

épizooties des XVIIème et XVIIIème siècles apportent la preuve de

l’insuffisance de la médecine empirique pratiquée par les maréchaux-ferrants

et déclenchent un vaste mouvement de recherche de nouvelles techniques

thérapeutiques. Ø

Les premières écoles vétérinaires : ü S’ensuit

la création des premières écoles vétérinaires du monde, à Lyon en

1762, puis à Alfort en 1765. le cheval, au centre des

préoccupations animalières de l’époque, joue donc dans cette évolution de

l’empirisme à la science un rôle déterminant. Le fondateur des écoles

vétérinaires, Claude Bourgelat, est un ancien avocat devenu écuyer

du roi à Lyon où il dirige une académie équestre. ü L’anatomie du cheval est connue avant toute autre anatomie

animale, comme en témoignent l’Anatomia del cavalo (1598) de

Carlo Ruini, ou le Cavalier anatomisé (1790) d’Honoré Fragonard

conservé au musée de l’école d’Alfort. Déjà nombreux au XIIème siècle, les

Kitâb al-faras (livres des chevaux) témoignent de l’avance arabe en

hippologie et hippiatrie. La recherche vétérinaire se limitera longtemps à

essayer de transposer aux autres animaux domestiques les connaissances

acquises à partir de l’étude du cheval. Ø

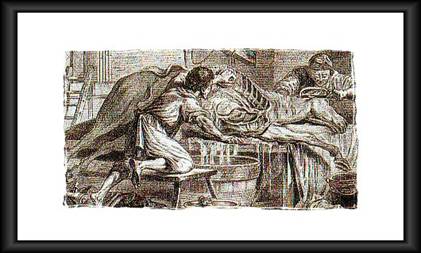

Le réalisme au service de l’anatomie : ü Les

planches ci-dessous sont représentatives de l’engouement pour l’anatomie

qui accompagna, au XVIIIème siècle, les progrès de la médecine,

et particulièrement la médecine vétérinaire, dont le moteur principal était

la connaissance du cheval.

ü Dues

à Harguiniez, qui illustra également l’article « manège », de

l’Encyclopédie, elles sont extraites du monumental Cours d’hippiatrique

ou Traité complet de la médecine des chevaux, de Pierre

Etienne Lafosse* (1772), un fondateur de l’hippologie.

Dissection du

cheval, gravure in Traité complet de la médecine des chevaux, Lafosse. *Fils du maréchal des écuries de

Louis XV, Pierre Etienne Lafosse, né en 1723, commença par devenir, sur

ordres de son père, palefrenier puis maréchal-ferrant. Il apprend l’anatomie

humaine, l’anglais, l’équitation, et s’exerce à la dissection des chevaux. En 1764, on préfère à son projet

d’école de maréchalerie à Paris, le projet d’école vétérinaire à Alfort de

Bourgelat. Déçu, il restera jusqu’à la fin de sa vie à l’écart de toute

fonction officielle, sinon une modeste charge de membre associé de l’Académie

des Sciences. |

|

|

|

|

|

L’approvisionnement massif en

cheval dû à la boucherie des guerres : |

|

Ø

A partir du XVIème siècle, alors que la fin de la féodalité européenne

a ruiné de nombreux élevages privés, les guerres incessantes entraînent

des besoins croissants en chevaux que les pays concernés sont incapables de

satisfaire. ü Dès

cette époque, chroniques et témoignages font état d’importations massives de

chevaux. ü Après

la guerre de Trente ans (1618-1648), le problème de l’approvisionnement en

chevaux devient crucial, il atteint désormais l’Europe entière. Ø

Tous les pays doivent aller chercher leurs montures de plus

en plus loin et les payer de plus en plus cher : ü Durant

les deux dernières décennies du règne de Louis XIV, et pour les seules

remontes de sa cavalerie, la France a importé plus de 330 000 chevaux

et dépensé plus de 100 millions de livres. ü Dans

le même temps, les Chinois et surtout les Russes réalisent des achats massifs

par dizaines de milliers de têtes en Asie centrale, tandis que des flux

d’animaux transitent d’Asie en Europe par Constantinople et du Moyen-Orient

en Inde par le golfe Persique. Ø

Parallèlement,

tous les grands États prennent de sévères mesures pour éviter les

hémorragies de chevaux au travers de leurs frontières : ü Dès

le XIIème siècle, des ordonnances royales interdisent la vente hors de

France des armes et des montures en raison de leur rareté. ü De

même, dans l’Espagne du siècle d’Or, Philippe II ne laissait à personne le

soin d’accorder ou de refuser les exportations de chevaux andalous et

examinait lui-même les demandes. Ø

Le problème de la quantité et du prix se double d’un problème

de qualité : ü L’élevage occidental, jusqu’au XVIIème

siècle, est anarchique, s’effectue en liberté (un étalon est lâché

au milieu des juments), hors de tout contrôle, dans les régions les plus

défavorisées, et produit des animaux inégaux et jugés inadaptés aux besoins. Il

ne permet donc pas un véritable contrôle de la reproduction. ü En

Angleterre, pour favoriser l’élevage de chevaux de guerre, Henri VIII ordonne

la destruction des poneys. De même, l’évêque de Coventry, en 1609, interdit

l’accès du marché de sa ville aux chevaux bâtard. Olivier Cromwell s’offre

son haras, et Charles II, son successeur, introduit la notion de juments

« royales »... |

|

|

|

|

|

Le besoin de relancer et structurer l’élevage pour contrôler

la reproduction : la naissance des Haras Nationaux : |

|

Ø

L’administration des Haras : ü La solution de haras contrôlés par l’État est envisagée pour

la première fois en France sous le règne d’Henri IV. Elle

refait ensuite surface régulièrement comme en 1626. Après ce projet de

redonner vie aux vielles structures de l’élevage équin en y intéressant la

noblesse, Colbert suscite en 1665 et 1668 deux arrêts du Conseil Royal,

véritable acte de naissance de l’administration des Haras en France. ü Le

but, dans un premier temps, est de favoriser le développement de l’élevage

et d’en améliorer la qualité. Le système retenu est simple : le roi

fournit un étalon de qualité à chaque établissements équins. Par la suite, une

série d’institutions nouvelles et de réformes tendront à réglementer

l’ensemble de la production chevaline et à décentraliser les Haras dans les

Provinces. Ø

De la gestion à la théorisation de l’élevage

équin : parallèlement aux tentatives

de perfectionnement de la machine administrative, s’élabore progressivement

une doctrine d’amélioration des animaux. ü On ne raisonne pas encore en terme

de races, au sens technique moderne de populations homogènes d’animaux

dont la reproduction est strictement contrôlée, mais en terme de types de

chevaux. Ainsi, le marquis de Brancas établit une distinction

fondamentale entre le « beau cheval », susceptible de faire un bon

carrossier ou un cheval de cavalerie, et le reste de la production. ü Pour les Haras, il s’agit donc moins

d’améliorer le cheptel existant que d’essayer d’en créer un nouveau, par

apport de chevaux élégants étrangers : chevaux arabes, espagnols...

c’est déjà là l’amorce des débats passionnés du XIXème siècle sur les races

de chevaux, qui donneront naissance à la zootechnie, science de l’amélioration

des animaux domestiques. |